Sunohara Blog

Sunohara Blog

コンシェルジュ春原ブログ

こんにちは、Blue styleコンシェルジュの春原です。

唐突ですが、みなさん旅行は好きですか?

私も学生の頃はリュック片手に海外へ、と今思えば...勢いだけで飛び出してました。

世界遺産、的な遺跡を見て回っていたのですが、

いまだに日本を飛び出したくなる衝動がたまにあります✈

電車、車、飛行機と、

いまはどこへでも行ける便利な時代ですが、

江戸時代はどうだったの?というのが今回のお話です。

静岡で研修があったので、お休みのタイミングに、

へ行ってきました。

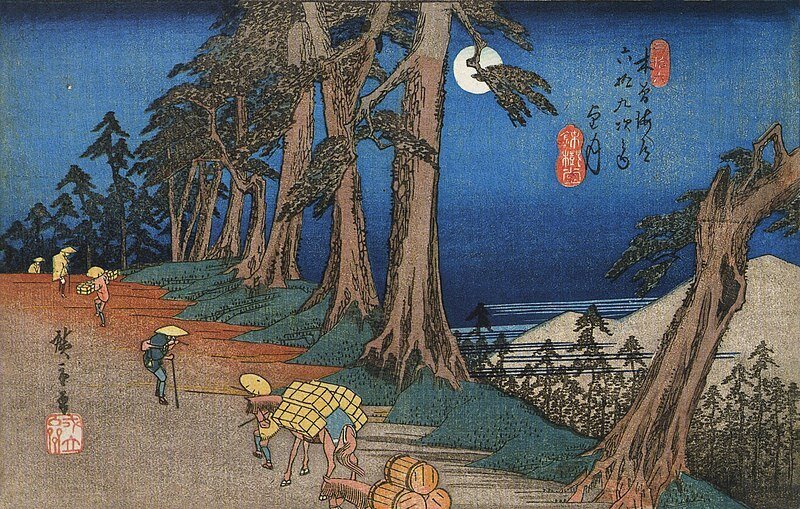

美術館のタイトルにある歌川広重は「東海道五十三次」が有名な浮世絵師です。

諸国漫遊~というと、すごく自由なタイトルですが、

当時の民衆は自由な移動が制限されていました。

関所を越えるには通行手形が必要で、

「そうだ、京都行こう」も簡単に出来なかったわけですね。

浮世絵はそんな庶民にとって、旅への想いを馳せるガイドブックだったようです。

うまく説明できないので、美術館の「浮世絵とは」より説明抜粋ご紹介です。

「浮世」とは人々が生きているこの世の中を指しています。

この「浮世」を描いたものである浮世絵には、その当時に生きていた人々の暮らしや文化、流行など、

彼らが興味を持ったありとあらゆる物事が描かれています。

館内を拝観していて印象に残ったのは、

「木曽海道六十九次」です。

江戸(日本橋)から京都(三条大橋)を結ぶ、

69ヶ所の中山道の宿場が描かれています。

(東海道五十三次が静岡や愛知経由の海沿い南ルート、

木曽海道六十九次は長野や岐阜経由の中部横断ルート)

ルートは埼玉県内も含まれていて、

蕨→浦和→大宮→上尾→桶川→鴻巣→熊谷→深谷→本庄

が登場します。

馴染みある地名ばっかりですね。

広重は埼玉の区間を描いていない💦のですが、

その先の望月宿(長野県)で広重の作品がありました。

街灯もない当時、

夜は月あかりを頼りに、灯りのともる宿場町へ急ぐ、

そんな当時の風景が印象的でした。

特別展は2025年7月13日まで開催していますので、

機会があれば見に行ってみてください。

次回Blogは美術館隣の由比本陣公園 御幸亭庭園をご紹介します。